業務改善のためのRPA

――成功につながるRPA活用術

_top_mv24.png)

左:顧客接点デザイン部 課長代理 樋川勝也氏

右:執行役員顧客接点デザイン部長 内田淳彦氏

今回は、RPAの導入を通じて業務効率化と人材育成を実現しているセゾン自動車火災保険株式会社の事例についてご紹介します。「パーソルのRPA」では、ロボット開発や社内研修をご支援させていただきました。

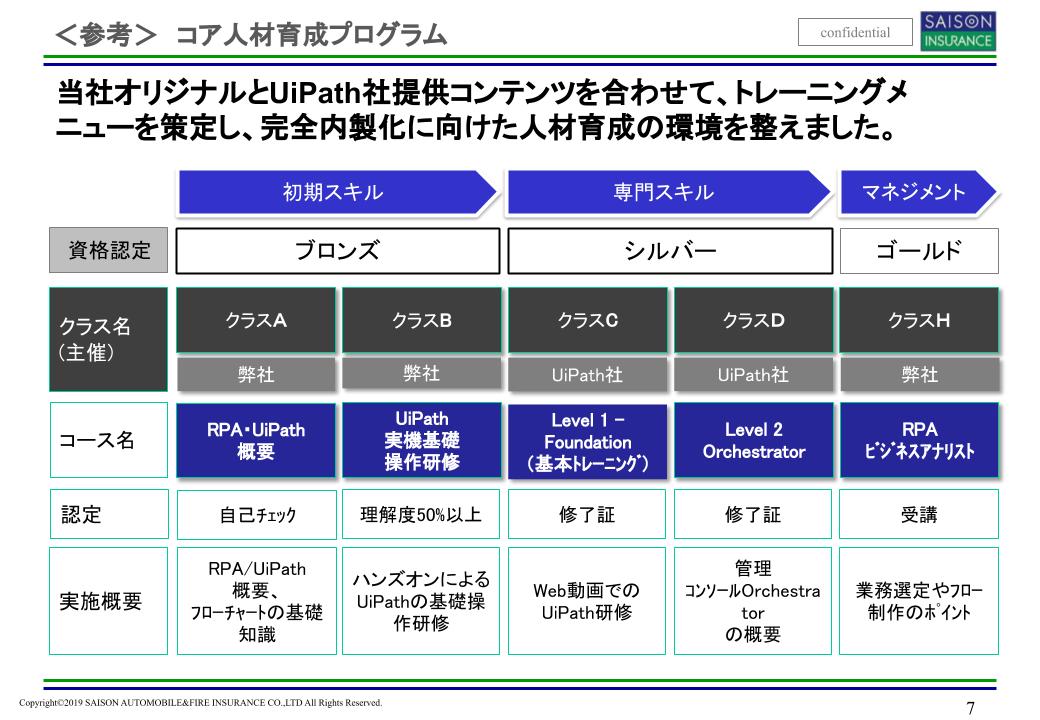

同社では、RPA導入を目的とするのではなく、RPAはあくまでも「業務効率化のためのツール」だと捉えています。また、UiPath社提供の学習コンテンツと合わせた独自の人材育成プログラムを策定し、完全内製化を目指しているところもポイントです。

具体的な取り組み内容について、執行役員の内田淳彦氏と、顧客接点デザイン部 課長代理 の樋川勝也氏にお話をお伺いしました。

導入・運用までの流れ

── RPAをどのように活用されているか教えてください。

樋川氏:現在、事務局主体で開発した25体のロボットが10部門で稼働し、導入前と比べて年換算で約1万6千時間を削減できています。RPA化を推進する全部門に1名以上のUiPath Level 1-Foundationを取得したスタッフがいて、会社全体での取得者数は21名になります。

これらのスタッフが各部門で開発したロボットも27体稼働しています。

── いつ頃RPAを導入されたのですか。

内田氏:2017年度からで、親会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社から「RPAというものがある」と紹介されたのがきっかけです。

当社はもともと行っていた対面型のビジネスを2011年にネットでの通販型に変えた際に、フロントのお客さま向けのシステムを新しく作ったのですが、バックエンド業務に古いシステムが残ったままの状態だったのです。その部分を効率化するための手段として、RPAを導入したらどうかということになりました。

── どのような業務を効率化されたのでしょうか。

内田氏:システムや業務フローが煩雑になっており、サブシステム間の連携などは人手でカバーしている状況でした。

新商品として売り出した「おとなの自動車保険」のご契約が順調に増えていましたので、そのまま人手に頼り続けるわけにもいかない。ただ、システムそのものを作り変えることはハードルが高かったので、そこにRPAを導入してみたらうまくいくのではないかと考えました。

── RPA導入にあたり苦労したことはありますか?

樋川氏:ユーザー部門に要件定義書を作れる人、業務の可視化ができる人があまりいなかったことです。

要件定義書がなければ開発は出来ませんので、業務内容などの詳細をドキュメントに落とし込んでいったのですが、それがかなり大変でした。

最初に事務局がユーザー部門にヒアリングを行って、業務要件を絞り、基本的にはユーザー部門の業務担当スタッフに要件定義書を作ってもらったのですが、慣れないうちは一緒に作ることもありました。

── 現在はユーザー部門を中心に開発に取り組まれているということですが、情報システム部門との連携はどうされていますか。

樋川氏:RPAそのものはユーザー部門で管理・運用しています。一方で、RPAは自社システムの変更に伴って保守が必要なので、自社システムのリリースの情報や今後の動向を情報システム部門と密に連携して進めるようにしています。

人材育成プログラム

UiPath社提供の学習コンテンツと組み合わせた独自のトレーニングメニュー

── 要件定義書を一緒に作るなど、人材教育に力を入れていらっしゃる印象ですがいかがですか?

樋川氏:2017年12月から導入のための作業に取りかかったのですが、まずは統制のためのルールを作り、それと並行して人材育成プログラムを作りました。人材育成プログラムでは、初期スキルから最終的には要件定義書を書いて開発が出来るレベルを目指せる内容になっています。段階別に、「初期スキル」、「専門スキル」、「マネジメント」に分類されており、「専門スキル」ではUiPath社が提供している学習コンテンツを使用しています。

当社でロボットを開発するためには、「専門スキル」のプログラムを習得していることが必須条件です。このプログラムの特徴として、システムを実際に触って開発するという内容を組み込んでおり、業務をイメージしながら研修を受けられるようになっています。このプログラムはとても人気で募集をかけるとすぐに満席になってしまうほどです。

── 今後RPAを活用してどの様なことにチャレンジしていきたいと考えていらっしゃいますか。

内田氏:RPAは業務改善のためのツールだと思っているので、必ずしもRPAありきではないと思っています。

既存の業務プロセスをそのまま運用し続けるのではなく、効率化・改善出来るところがないかを常に疑いの目で見ていくことが大切であり、その中でRPAが活用出来るのであればしっかり使っていきたいと考えています。

樋川氏:私もRPAを使うことが目的ではなく、業務を見直すきっかけになれば良いと思っています。

── ありがとうございました。

まとめ

今回の事例から、RPA導入を全社展開させるためのポイントには次の2点があることが分かりました。

1:「RPAありき」で考えるのではなく、現場の業務効率化を一番の目的とする

2:業務効率化を実現できる人材の育成を目的とした、実践的な人材育成プログラムを策定する

RPA導入を成功させるためのヒントとして、ぜひ参考になさってください。

supported by RPA HACK